本篇為一位思覺失調與憂鬱共病個案的真實經歷,分享他如何從童年受霸凌、自我封閉、跳樓送醫的危機中,在穩定用藥與多方專業合作下,逐步走向穩定的日常生活。

童年受創與初次發病經歷

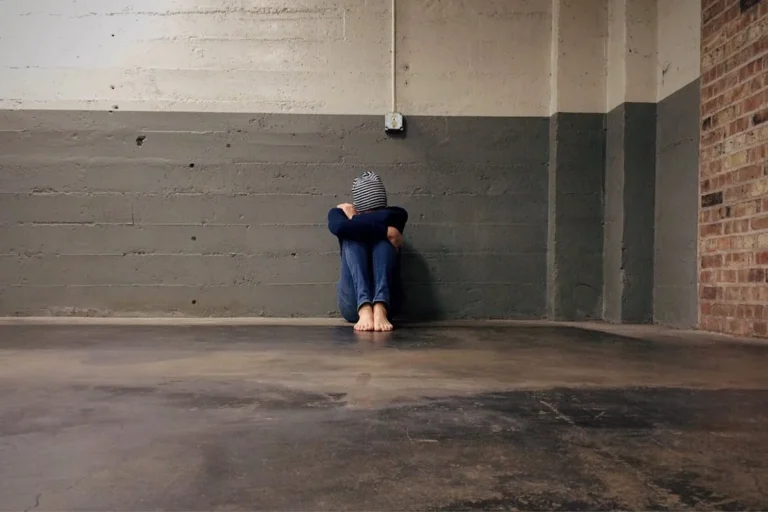

這位個案從小在校園中遭遇長期霸凌,進而封閉自己、拒絕就學,情緒持續低落,長期將自己反鎖在家,與外界完全隔絕。曾有一次因極端絕望跳樓送醫,住進加護病房。

住院後,經精神科醫師詳細評估,確認其不僅是重度憂鬱,更合併思覺失調症狀,包含妄想與行為異常。

藥物治療初步改善溝通與日常功能

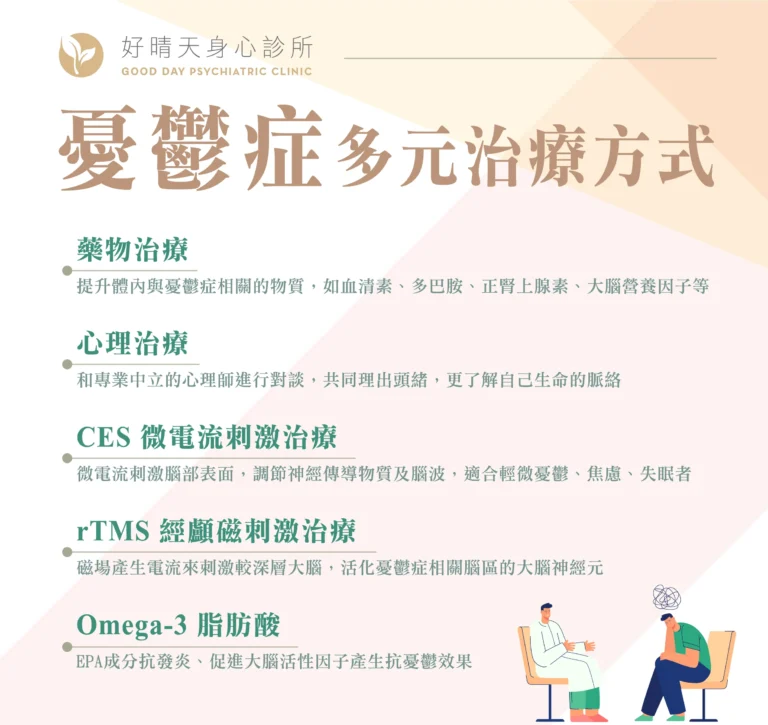

在穩定服藥後,個案的思緒開始清晰,情緒穩定度提高,也較能與外界互動。個案開始願意出門、不再整日封閉自己,與家人、醫療團隊溝通也逐漸順暢,展現良好的藥物反應。

病情波動下的持續調整與合作機制

儘管中途仍有數次病情反覆,醫師也根據不同階段持續個別化調整藥物劑量與種類,並結合精神衛教及持續觀察,協助個案渡過不穩定期。期間,個案也開始參加社區精神復健中心的活動,並由診所與中心團隊密切合作討論治療策略,建立完善支持網絡。

穩定後的病識感與日常重建

目前,個案已具備基本病識感,能主動配合定期回診與規律服藥。生活作息相對穩定,也逐步建立與外界的互動能力。這段歷程顯示,即使在最艱困的病程中,只要有合適的診斷、長期追蹤與跨團隊合作,仍有機會回到相對穩定的日常。

(以上故事已取得當事人同意,並為保護個人隱私進行適度改寫)