文/好晴天身心診所 鄭晴院長

為什麼會得恐慌症?恐慌症發作怎麼辦?想要告別恐慌症不難!了解恐慌症症狀、成因很重要,這樣才能找到適合自己的治療方式。下方我們將解答恐慌症常見問題,若您有治療需求,推薦與好晴天討論制定個別化的治療策略!

一、恐慌症基礎知識:恐慌症是什麼?為什麼會得恐慌症?

(一)什麼是恐慌症?

在快節奏、高壓力的生活中,緊張與焦慮幾乎成了日常。你是否也曾在某個瞬間,毫無預警地感到胸口發悶、喘不過氣,只覺得整個人快要崩潰?這些不是單純的壓力反應,而是恐慌症發作的常見症狀。當這種突如其來的強烈不安頻繁出現,甚至影響生活時,就值得特別留意:這可能是恐慌症正在悄悄影響你。

恐慌症(Panic Disorder),是一種常見的焦慮症。根據中國醫藥大學附設醫院的衛教資料,患者經常在毫無預兆的情況下經歷突然而強烈的恐懼感,並伴隨心跳加速、呼吸急促和胸悶等生理反應。這些恐慌症狀可能會反覆發作,每次持續時間從數分鐘到數小時不等。

患者通常會害怕下一次的恐慌症發作,為避免再次經歷這樣的痛苦,他們可能開始迴避特定場所或活動,甚至害怕外出,影響日常生活與社交。

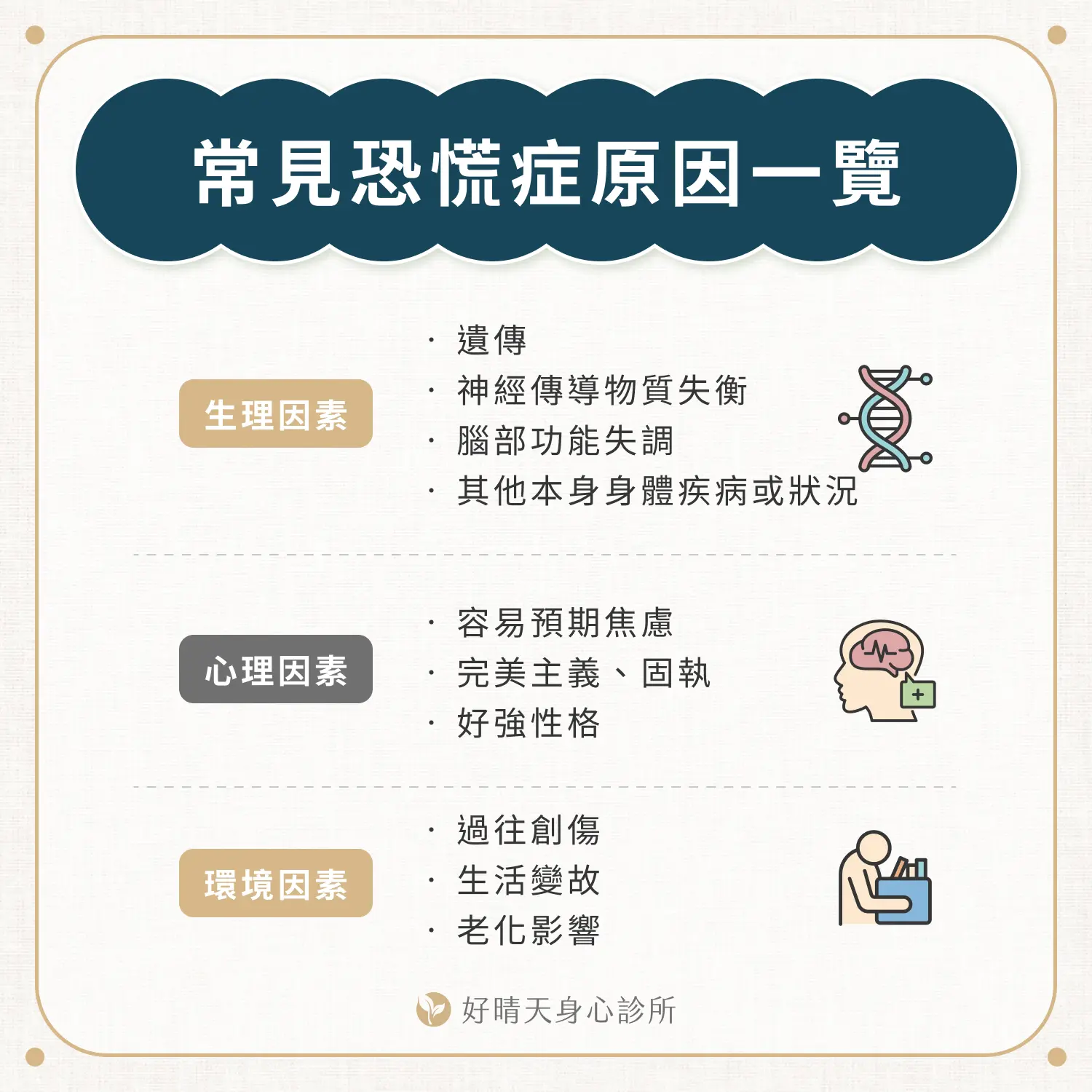

(二)常見恐慌症發作原因一覽

恐慌症的成因通常是多重因素交互影響的結果,以下我們從生理、心理與環境 3 個面向進行說明:

✨生理因素

- 遺傳因素:具有家族恐慌症或相關焦慮症病史者,發展恐慌症的風險可能較高。

- 神經傳導物質失衡:腦內神經傳導物質(如血清素、正腎上腺素、GABA)失衡,導致情緒調節困難,身體進入「戰鬥或逃跑」模式,造成心跳加速、呼吸急促等生理反應。

- 腦部結構與功能異常:恐慌症患者的大腦某些區域,如杏仁核、海馬迴、前額葉等,可能出現功能異常。台北榮民總醫院的研究指出,當我們遭遇威脅時,杏仁核會迅速啟動警報系統,將恐懼的記憶深深刻印在大腦中,以利我們在未來遇到類似情況時能迅速做出反應。然而,恐慌症患者的杏仁核對恐懼的敏感度異常增高,即使在無實際威脅的情況下,也會將一般性的焦慮或不安誤判為致命危機。

- 其他身體因素:某些生理疾病如心臟問題(如二尖瓣膜脫垂、心律不整)、內分泌失調(如甲狀腺功能異常或女性荷爾蒙變化)、腸胃疾病(如腸躁症)、呼吸疾病(如氣喘)等,可能與恐慌症的發作有關。

✨心理因素

某一些心理特質可能提高發生恐慌症的風險,包括:

- 容易預期焦慮、神經質:過度擔憂未來、經常想最壞的可能情況。

- 完美主義傾向:對自己要求過高,凡事追求完美。

- 固執、好強的性格:個性固執且好強,面對事情不願妥協。

✨環境因素

- 過往創傷經歷:過去重大心理創傷,如童年陰影、霸凌、性侵等,可能導致腦中杏仁核對刺激反應過度敏感及海馬迴萎縮,造成負面記憶及情境處理能力減退,增加日後恐慌症的風險。

- 生活變故:如喪偶、離婚或失業等外在壓力。

- 老化影響:大腦與自律神經老化,降低壓力容忍程度,同時處理焦慮的能力也退化。

📢醫師小叮嚀:很多人會好奇,恐慌症跟自律神經失調一樣嗎?事實上,兩者並不完全相同,但確實存在一定的關聯性。恐慌症可以視為一種更為強烈的自律神經失調狀態。

恐慌症發作時出現的心跳加速、呼吸急促、冒汗等症狀,當下就是較極致的自律神經失調表現。不過,恐慌症的特點不僅限於生理層面的自律神經失調,還伴隨著強烈的心理因素,例如極端的恐懼與焦慮,以及對再次發作的深度擔憂。此外,恐慌症以「發作」的形式表現,其症狀通常突然且劇烈,與自律神經失調那種持續、相對穩定的狀態不太一樣。

(三)恐慌症跟恐慌發作一樣嗎?恐慌發作原因是什麼?

「恐慌發作」與「恐慌症」與不太一樣,恐慌發作(Panic Attack)是一種突然且強烈的焦慮發作,通常為突然發生,可能有明確的誘發因子,也可能在毫無徵兆的情況下出現,並伴隨一系列明顯的生理和心理症狀。

恐慌發作本身是一組「症狀」的描述,而非獨立的診斷。恐慌發作可以單獨出現,也可能作為恐慌症、焦慮症或其他身心疾患(如創傷後壓力症候群、憂鬱症等)的核心特徵。此外,恐慌發作不僅限於精神疾病,也可能由一些身體問題引起,例如二尖瓣膜脫垂、心律不整或甲狀腺亢進等。

總結來說恐慌發作和恐慌症(Panic Disorder)密切相關,但它們並非完全相同的概念。恐慌發作是恐慌症的一個核心特徵,但不僅限於恐慌症的範疇。

(四)生活中容易誘發恐慌發作的情況

恐慌發作的誘發原因多樣,以下列出一些常見的情況:

生理誘發因素

- 交感神經刺激源:有些人天生對壓力或交感、副交感神經的刺激反應較為敏感,因此更容易出現恐慌反應。

- 過度疲勞、缺乏睡眠:長時間的疲勞會降低身體對壓力的耐受性,進而增加恐慌發作的可能性。

- 咖啡因、茶鹼等刺激性食物:此類物質會刺激神經系統,可能引發交感神經過度活躍的症狀,如心悸、胸悶和焦慮,進而誘發恐慌發作。

心理及環境誘發因素

- 過去創傷相關誘發因子:回想或再次經歷過去的創傷事件,可能觸發恐慌發作。

- 恐慌發作誘發環境因子:身處或想像自己處於恐慌誘發的情境,如密閉空間、高速公路或社交場合,可能激發恐慌反應。

二、常見恐慌症發作症狀一覽:帶你做自我檢測!

恐慌症可以自我檢測嗎?常見症狀有哪些?恐慌症症狀分成生理與心理兩大面向,下方我們提供美國精神醫學會第 5 版精神疾病診斷手冊(DSM-5)的相關內容。臨床精神科醫師通常會依照判斷準則,對患者進行詳細的評估,以確保診斷的準確性並制定適合的治療計畫。

如果在情緒平穩的情況下,於幾分鐘內突然出現 4 種以上的症狀,可能就是恐慌症的表現:

| 美國精神醫學會DSM-5 恐慌症診斷準則所描述之恐慌發作相關症狀 | ||

| 是 | 否 | 症狀 |

| 心跳加快、心悸 | ||

| 大量冒汗。 | ||

| 發抖、顫慄。 | ||

| 呼吸短促、呼吸困難。 | ||

| 突出其來的窒息感。 | ||

| 胸部疼痛或不適。 | ||

| 噁心或腹部不適。 | ||

| 頭暈。 | ||

| 覺得冷或發熱。 | ||

| 感覺異常(指尖、嘴部或身體發麻或有刺痛感)。 | ||

| 脫離現實感(出現喪失身體或心智的感覺)。 | ||

| 擔心自己將失去控制或即將發狂。 | ||

| 害怕自己即將死亡。 | ||

恐慌發作的真實體感會是什麼樣子?以下補充實際情境舉例:

- 在毫無預警的情況下,恐慌突然發作,沒有任何前兆或警訊,也無法停止症狀。

- 發作時感到極度恐懼,與先前做的事情也可能沒有關聯。

- 恐慌發作常突如其來,卻又在 10~15 分鐘後又好了。

恐慌雖然通常在幾分鐘內結束,對身體也不會有害,但發作留下的失控陰影以及瀕臨死亡的恐懼感,會嚴重干擾日常生活,甚至導致畏懼出門、社交退縮、憂鬱傾向等後續問題。

備註:DSM-5 的診斷準則由專業人士根據臨床病史進行使用,無法作為恐慌症自我檢測之用。此表格僅供參考,若您懷疑自己可能患有恐慌症,建議尋求專業醫師的協助,以獲得更準確的診斷和治療建議。

三、恐慌症突然發作怎麼辦?恐慌症發作急救技巧報你知!

恐慌發作時,不妨試試以下幾種應對技巧,幫助您快速舒緩恐慌症所帶來的不適:

1.專注呼吸

恐慌症發作時,最簡單的急救要訣,便是將注意力集中在呼吸上,慢慢地深呼吸,有助於降低心率、穩定自律神經及情緒,讓身體進入放鬆狀態。

2.正念練習

將意識放在當下,專注於身體的感受和周遭環境,可以幫助您從恐慌的思緒中抽離。例如,您可以感受空氣在鼻腔流動的感覺、聽聽周圍的聲音,或觀察房間裡的物品。

3.放鬆身體

從腳趾開始,往上慢慢放鬆全身的肌肉,有助於緩解身體的緊張感,達到身心放鬆的效果。

4.自我暗示

提醒自己,恐慌發作雖讓人不適,但並不會造成生命危險,這只是身體的過度反應,等一下便會過去。

5.自我激勵

當您成功應對一次恐慌發作時,不妨給自己一些不過度的小獎勵,以增強自信心。

如果您發現恐慌發作頻率越來越高、已經影響到日常生活,或伴隨劇烈不適與恐懼感,建議儘早就醫諮詢專業精神科或身心科醫師。越早診斷與治療,就越能有效控制症狀、重拾生活節奏。

四、克服恐慌症!4 大恐慌症發作治療方式

恐慌發作來得毫無預警,彷彿被突如其來的巨浪吞沒。那種難以呼吸、以為自己下一秒就活不下去的恐懼,遠比你能想像的緊張還要猛烈得多。經歷過恐慌症發作的人常會忍不住懷疑:恐慌症是不是永遠都不會好?是不是得這樣痛苦地過一輩子?

但別擔心,恐慌症並非絕症,只要即時接受適切的治療,並配合醫囑持續追蹤照護、調整生活步調或服用藥物,就可以控制病情,重拾平靜的生活。

📍恐慌症治療方法 1:藥物

恐慌症的藥物治療主要分為 3 大類:

- 控制發作症狀的鎮定劑:如苯二氮平類藥物(BZDs),主要在緩解急性發作的焦慮及交感神經過強的症狀,如焦慮、瀕死感、失去現實感、手腳麻等,是「治標」的藥物,若偶爾發作,可使用這類藥物於急性發作時控制即可,若經常發作,可能就需搭配血清素相關藥物一起使用。

- 控制發作症狀的其他常用藥物:如乙型交感神經阻斷劑,通常用於緩解急性發作的交感神經強度過強的相關症狀,例如心悸、胸悶、呼吸困難、頭暈等,是「治標」的藥物,若偶爾發作,可使用於發作時緩解急性症狀若經常發作,可能就需搭配血清素相關藥物一起使用。

- 血清素類藥物:如血清素再回收抑制劑(SSRIs)、血清素-正腎上腺素再回收抑制劑(SNRIs)等,主要功能在調節大腦中的神經傳導物質,改善焦慮和恐慌症狀,若常常恐慌發作,通常會建議使用這類型的藥物「至少一陣子」來「治本」並預防再次發作。至於要使用多久,這是很具個別化差異的問題,需與臨床醫師討論判斷。

📢醫師小叮嚀:恐慌症的藥物治療需要在醫師的指導下進行。患者應嚴格遵照醫囑,切勿自行調整藥物劑量或停藥,以免影響治療效果。若有任何不適,應立即諮詢醫師。

📍恐慌症治療方法 2:心理諮商/心理治療

恐慌症也能透過心理諮商與治療改善,較常運用的療法為認知行為治療(CBT),透過瞭解認知此疾病的機制來改變反應的行為,治療過程通常包括以下步驟:

- 了解恐慌症機制、辨別誘發因素:理解恐慌症的生理及心理機制後,患者可進一步記錄每次發作的時間、地點、誘發因素、身體感受及當時的想法等。這些詳細記錄有助於辨別引發恐慌的內在或外在因素,例如特定情境或對身體感覺的過度注意。同時,這些資料也能幫助心理師或醫師分析患者的恐慌模式,從而制定更精準的治療計畫。

- 認知重建及自我對話:在治療過程中,心理師或醫師會幫助患者識別並挑戰那些不合理的、災難化的信念(如:「心跳加快會導致心臟病發作,可能真的會死去」)。患者會學習如何用更客觀、理性的觀點看待這些情況(如:「這只是暫時的焦慮反應,過一陣子就會消退」),並以積極、自信的語言與自己對話,取代負面的思維模式。

- 暴露療法:如果恐慌發作具有明顯的誘發情境,心理師或醫師會設計一個「循序漸進」的暴露計畫,幫助患者由輕微、短暫的暴露,逐步面對較強烈、恐懼的誘發情境,來練習面對及控制這種感覺。

📍恐慌症治療方法 3:放鬆練習

放鬆練習其實就是行為治療中的一環,透過身體放鬆的訓練,幫助患者學會管理生理反應,緩解恐慌症狀。常見的行為治療方法包括:

- 肌肉放鬆訓練:學習放鬆身體肌肉,降低生理緊張。

- 呼吸訓練:透過規律的呼吸練習,如深呼吸、腹式呼吸,穩定情緒,增強副交感活性,減緩恐慌症狀。

- 正念練習:幫助患者專注於當下感受,減少對未來可能發生恐慌的擔憂。

📍恐慌症治療方法 4:TMS 或 CES

除了上述的方式外,恐慌症患者還可以考慮非侵入性的腦刺激治療,如經顱磁刺激(TMS)和微電流刺激(CES),這 2 種治療皆透過物理方式直接作用於大腦,安全性高。TMS 利用磁場刺激,調節大腦神經迴路,而 CES 則以微弱電流重整大腦迴路,兩者皆能達到緩解症狀的效果。

五、掌握恐慌症預防 5 大技巧,一起對抗恐慌症!

除了接受專業治療外,透過日常生活習慣的調整,也可以有效降低發作頻率與強度:

- 作息正常:規則的生活作息,順應日夜週期,不熬夜,是身心健康之本。

- 規律運動:運動是天然的抗憂鬱劑,能有效舒緩壓力,進而改善情緒。

- 健康飲食:均衡飲食提供身體所需的營養,有助於穩定情緒。

- 充足睡眠:良好的睡眠品質有助於身心恢復。

- 充足陽光:陽光可促進身體產生維他命 D,有助穩定身心。

六、恐慌症多久會好?恐慌症常見問題總整理

面對恐慌症,患者們最好奇的一點無非是治療多久會好?不治療又會產生什麼後果?下方我們整理出 3 個常見問題,幫助您全面了解恐慌症。

Q1:恐慌症會好嗎?需要治療多久?

恐慌症的復原時間因人而異,每個人的病情有所不同。不過,多數患者的急性療程約為 8 至 20 週,後續有些人需要維持治療,有些則不需要,而有些則需要間歇性的治療。但有些個案病程可能呈現慢性化,也可能需治療數年。

一般來說,只要按照醫師的建議,配合正確的藥物治療及心理治療,並進行放鬆訓練、自我覺察與行為控制等練習,患者大多可以改善恐慌的症狀。

Q2:什麼人容易得恐慌症?

不少人誤以為只有「太脆弱」、「想太多」或「抗壓性差」的人才會得恐慌症,但事實上,恐慌症並不是個性缺陷或意志薄弱的人才會罹患,恐慌症不分年齡、性別或背景,每個人都有可能經歷。

以下是目前研究指出的高風險族群:

- 長期處於高壓環境的人:如高工時、長期照顧他人、身處變動中的職場或家庭。

- 過度追求完美或高度自我要求者:對自己設定標準過高、容易產生焦慮與挫敗感。

- 個性敏感細膩者:情緒感受力較強,易對環境刺激產生過度反應。

- 有甲狀腺機能亢進或腎上腺腫瘤等生理疾病者:體內荷爾蒙或神經傳導物質變化,也可能誘發恐慌發作。

- 有家族病史者:若家族中有恐慌症、焦慮症或其他情緒障礙者,罹患機率也相對提高。

Q3:恐慌症會自己好嗎?不治療會怎樣?

恐慌症不接受適切的治療不會自己好起來,且經過充分治療後,大部分的恐慌症患者都能讓症狀減輕到不影響日常生活的程度。

而恐慌症拖著不治療除了對身體健康造成影響之外,也會嚴重影響日常生活,更嚴重可能會得到更多心理疾病:

- 生活品質大幅下降:患者因恐懼再次發作,而刻意避免某些場所或活動,導致社交圈縮小,生活圈子變得狹窄。有些人還會發展出懼曠症,患者會不敢獨自一人待在開放或封閉的空間中,嚴重影響日常生活。

- 身體健康問題:長期的恐慌狀態可能導致身體出現各種不適,如頭痛、失眠、消化不良等。

- 合併症:恐慌症常伴隨其他心理疾病,如憂鬱症、焦慮症、物質濫用等,增加治療的複雜性。

Q4:恐慌、焦慮與躁鬱症一樣嗎?三者差別為何?

不少人可能會好奇恐慌跟焦慮一樣嗎?跟躁鬱症差在哪?下方我們用表格來說明三者差異。

| 恐慌症 | 焦慮症 | 躁鬱症 | |

| 情緒特徵 | 恐慌發作時,常伴隨心跳加速、呼吸困難、頭暈目眩等生理反應。通常患者也有焦慮症狀。 | 持續性地對未來感到憂心,深陷過度擔心和焦慮的情緒中。較嚴重的焦慮症可能會合併恐慌或類似恐慌的症狀。 | 情緒起伏大,從躁/輕躁的高亢衝動到憂鬱的低落情緒都有可能。 |

| 發作時間 | 發作時間與頻率不一定。 | 持續且廣泛的焦慮。 | 躁/輕躁期與憂鬱期交替出現,週期長短不一。 |

七、恐慌症治療推薦:在好晴天身心診所找到重拾平靜的解方

恐慌症是一種常見且令人困擾的心理健康問題,這些情況不僅讓人感到身心疲憊,還可能影響到日常生活的社交和工作。然而,透過專業的治療與支持,大部分狀況都是可以有效緩解的,您可以重新找回心靈的安穩與平靜。

量身訂製的專業治療,助您走出恐慌的陰影

恐慌症可能會在不經意間打亂您的生活,但專業的心理治療與支持能幫助您重獲內心的安定。好晴天致力於提供全方位、個別化的身心精神醫療服務,會根據每位患者的情況進行全方位評估,幫助規劃最合適的治療計畫,如藥物治療、認知行為治療(CBT)、正念練習、經顱磁刺激治療(TMS)等,幫助您調整思維模式、緩解焦慮症狀,減少恐慌發作的頻率與強度,讓您能在日常生活中更自信地應對各種挑戰,走出恐慌症的陰影。

好晴天提醒您:

如果您或您身邊的人出現恐慌症的徵兆,請盡早尋求專業的幫助。專業的治療與支持是邁向平靜生活的第一步,讓好晴天身心診所成為您重拾心理健康的可靠夥伴。

好晴天陪你走出更多可能