淺談思覺失調症

文 / 好晴天主治醫師

國內外研究顯示盛行率約為1%,即每100人就有1人會發病,發病年齡多介於15~25歲之間,而女性還有第二個發病高峰,約為停經前後45~55歲左右。

●思覺失調症的病因

病理上主要與大腦內多巴胺不平衡有關,而此不平衡可能與基因、遺傳、內分泌、成長家庭環境、壓力事件、病毒、毒品等等有關。

●思覺失調症的症狀

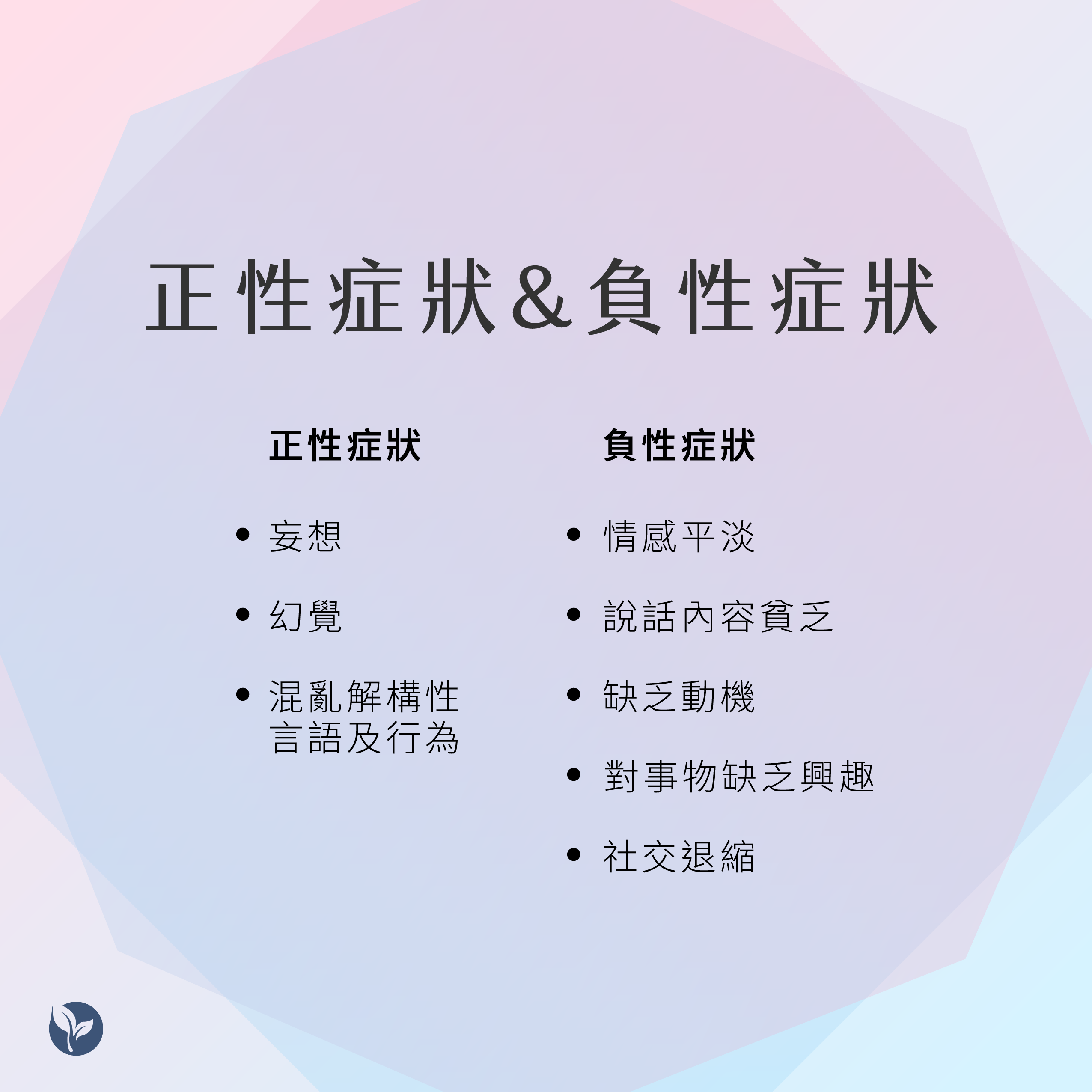

思覺失調症過去被稱為精神分裂症,主要描述患者會出現持續的妄想或幻覺等精神症狀。「思覺」指的是思考與知覺,患者會出現思考障礙,導致想法及行為沒有邏輯性,或出現不合現實的妄想;而知覺障礙主要是指幻聽、幻覺。這些症狀大致上可分為正性症狀及負性症狀,而發病前通常會有一段漸漸開始不尋常的期間,伴隨不尋常症狀,稱為前驅症狀。

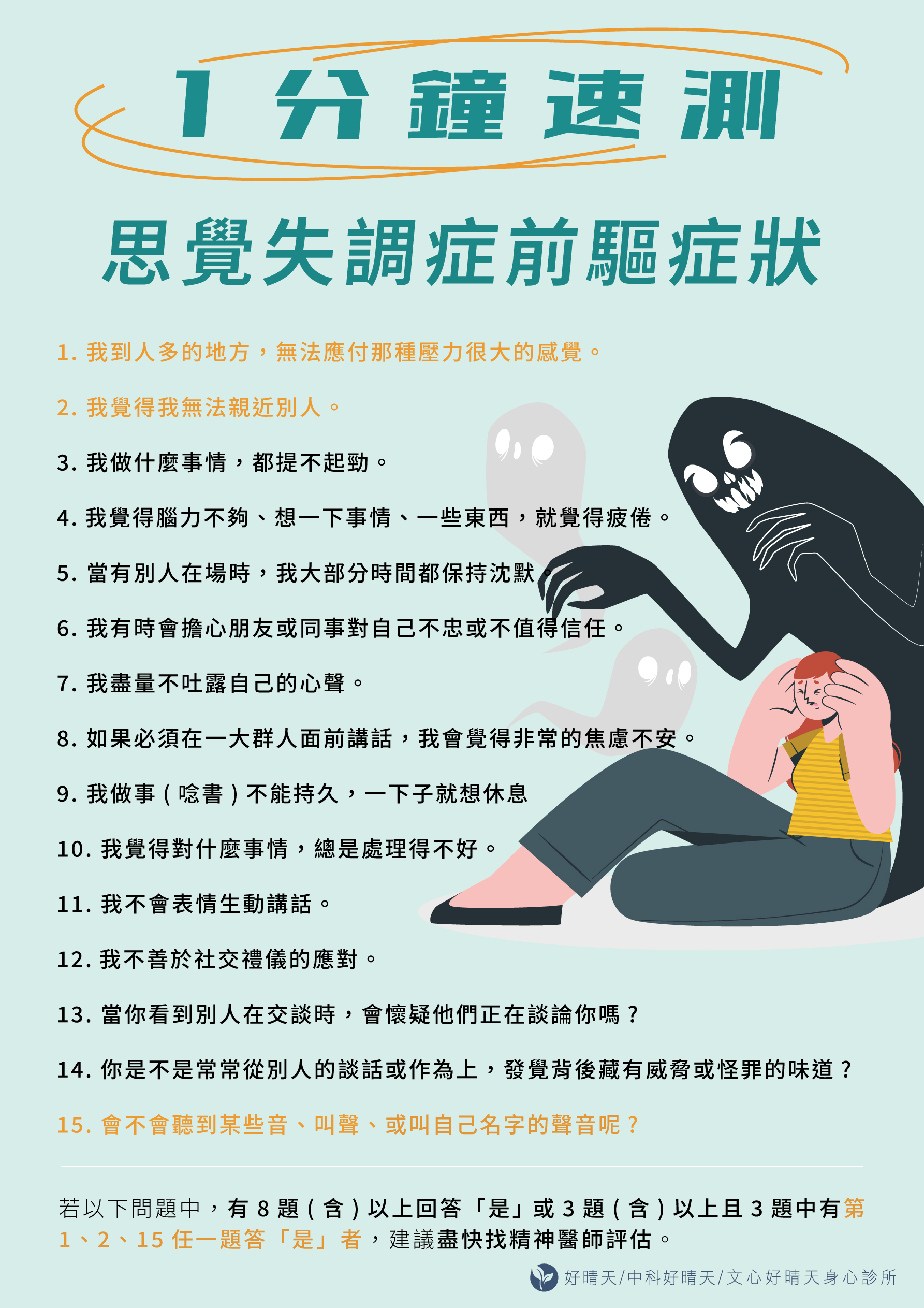

✓前驅症狀(正式發病前一段時間怪怪的症狀)

患者的病前個性大多為內向、退縮、敏感,可能沒有親密的朋友,病前常有人際關係差、適應障礙等問題。發病多為漸進式,常見的前驅症狀為:個性改變、不真實感、奇怪的想法、社交退縮、不適當的情感表現、傻笑等,也可能會以焦慮、憂鬱等症狀表現,許多人的前驅症狀並沒有明顯特異性,容易被忽略。*可以參考後方圖表。

✓正性症狀(比未罹病者多出來的不尋常症狀)

•妄想

比如被控制妄想(有人控制我、有人跟蹤我…)、被害妄想(同學故意陷害我、同事聯合起來欺負我…)、關係妄想(感覺周邊人在說我的事、旁人一舉一動都跟我有關、某人喜歡我…)。由於妄想的緣故,可能會延伸出異常或暴力行為,如整天緊閉門窗,拉上窗簾怕人窺視;或疑神疑鬼檢查食物,擔心中毒等。

•幻覺

聽幻覺最常見,如有人在耳邊講話,在討論或批評自己。也有的是視幻覺或其他種類的幻覺。

•混亂解構性言語及行為

語無倫次、脫離現實、行為混亂脫軌等,如上突然站起來、發呆、傻笑、忽哭忽笑、自言自語、無故罵人打人等等,問他為什麼要這樣做,他也說不出所以然來。

✓負性症狀(較未罹病者比起來缺損的能力)

•情感平淡

表達情感方面會有困難。情緒無起伏、笑得少、哭得也少。

•說話內容貧乏

講話淡漠,持續談話或說新事物有困難。

•缺乏動機

在開始執行一項計畫、或計畫開始後執行上有困難。有些病患必須要被提醒才會去做簡單的事,比如日常簡單的吃飯穿衣。

•對事物缺乏興趣

覺得周圍的事都很無趣,甚至過去覺得有趣的事都很乏味

•社交退縮

退縮不跟朋友來往。

●思覺失調症的治療方式

思覺失調症愈早接受穩定治療,愈有益未來的病情控制,復原越好,若拖延太久,腦細胞將持續受到損傷,對大腦產生不可逆的影響。治療主要為藥物治療,搭配心理治療與精神社會復健治療,協助個案達最大復原力,重返社會。

✓藥物治療

急性期治療目標主要在於快速緩和激動情緒與改善正性症狀(主要為幻覺與妄想),主要藥物使用為抗精神用藥與鎮定劑,新一代的抗精神病藥物已大大降低了許多副作用,有口服錠劑、水劑或是短效注射劑型。穩定維持期治療目標在於預防復發、恢復日常生活功能與維持生活品質,主要使用藥物為抗精神藥物,可以選擇口服或長效注射劑型(目前有一個月到六個月不等的劑型)。藥物治療並無法使疾病「痊癒」,但大部分患者能藉由藥物「減輕症狀、穩定控制」,與身體慢性疾病如高血壓、糖尿病等的治療概念相同。

✓非藥物之生理性治療

•電痙攣療法(ECT)

可併用於激躁急性期或是慢性期治療。

•重複經顱磁刺激術(rTMS)

可能可改善幻聽和部分負性症狀,如憂鬱、焦慮等。

✓心理治療

強化患者的自信心、社交功能,或是經由家族治療建立家人對病情的了解,減少疾病對家人的衝擊,建立較健康穩定的家庭動力。

✓精神社會復健治療

主要目標是讓病人回歸社區、回歸家中,維持社會職業功能,減少慢性機構化住院。主要訓練及治療內容包括社會技巧訓練、職能治療暨支持性就業服務轉銜、同儕自助團體支持治療及社區資源開發。在復健的過程中,協助病人開發社區資源是使其可長期適應社區。此外家屬衛教也佔有重要角色。這些精神社會復健治療可減少個案精神症狀、提升自我效能、降低再復發率。

●思覺失調症的預後

✓長期規則追蹤治療者,有20-30%預後相當不錯

可維持工作及家庭,過正常的生活。預後較佳的保護因子包括較晚發病、突然發病、正性症狀、社會家庭支持佳、有病識感、規則服藥等。

✓20-30%較差

持續有症狀,但仍可維持部分社會功能,可於庇護性環境下工作。

✓40-50%預後較差

持續有干擾的症狀或功能影響,可能需要反覆住院治療或長期慢性機構安置。預後較差的因子包括較早發病、負性症狀、家庭支持度差、有家族史、無病識感、服藥不規則等。

●結語

思覺失調症如同糖尿病、高血壓等慢性疾病一樣,是一個可以治療但鮮少治癒的疾病,大部分病患是可以藉由藥物控制來維持穩定的,治療時間長短及藥物使用方式取決於病患的症狀與病程,務必依醫師指示服藥,勿擅自停藥。