分享一些我們醫師們門診時很常被問的老年身心問題,身邊有老人家的朋友們也可以一起想想看喔

Q . 一些常用在失智症的生物標記(用來代表某種可被測量的生理狀態,比如血糖血壓多少,基因如何等),若用在一般老人,是否可用來預測未來記憶減退速度或發展為失智症的可能性?

. 一些常用在失智症的生物標記(用來代表某種可被測量的生理狀態,比如血糖血壓多少,基因如何等),若用在一般老人,是否可用來預測未來記憶減退速度或發展為失智症的可能性?

Q . #躁鬱症的病人會比較容易得失智症嗎?穩定吃藥會不會減少這個風險?

. #躁鬱症的病人會比較容易得失智症嗎?穩定吃藥會不會減少這個風險?

Q . #失智症伴隨的神經精神行為症狀該如何處理呢?要吃藥嗎?

. #失智症伴隨的神經精神行為症狀該如何處理呢?要吃藥嗎?

A . 一些腦影像學的生物標記,如amyloid PET、tau PET、MRI,以及失智症基因APOE ε4,可用來預測一般老人未來記憶的減退情形,但目前模型的預測力還很微弱,而且一般臨床上也不會這樣做喔。

. 一些腦影像學的生物標記,如amyloid PET、tau PET、MRI,以及失智症基因APOE ε4,可用來預測一般老人未來記憶的減退情形,但目前模型的預測力還很微弱,而且一般臨床上也不會這樣做喔。

A . 可能是對的。目前較有證據的是 #活動及運動在已有輕度認知障礙或失智症的病人身上,是可以緩多種認知功能減退的速度。這個結論理論上若推到一般正常人的話,可以說活動及運動可減少失智風險,但因失智為一非常漫長的病程,目前無足夠證據可以支持把這個結論推到一般人身上。

. 可能是對的。目前較有證據的是 #活動及運動在已有輕度認知障礙或失智症的病人身上,是可以緩多種認知功能減退的速度。這個結論理論上若推到一般正常人的話,可以說活動及運動可減少失智風險,但因失智為一非常漫長的病程,目前無足夠證據可以支持把這個結論推到一般人身上。

A -1. 是的,#躁鬱症與失智症的關聯已在許多大型研究被證實。因躁鬱症本身也是一種非常生理的腦部疾病,是會損傷到腦部的,基本上會損傷到腦的疾病,未來往往有較高可能性產生失智症。

-1. 是的,#躁鬱症與失智症的關聯已在許多大型研究被證實。因躁鬱症本身也是一種非常生理的腦部疾病,是會損傷到腦部的,基本上會損傷到腦的疾病,未來往往有較高可能性產生失智症。

A -2. 可能可以。理論上若躁鬱症為失智症之危險因子,病情穩定控制便可減少風險,這是相當直覺的。但這可能也與吃哪種藥有較高的保護力有關,目前最有證據的是鋰鹽由於有神經保護作用,對於躁鬱症患者可減少失智的發生。

-2. 可能可以。理論上若躁鬱症為失智症之危險因子,病情穩定控制便可減少風險,這是相當直覺的。但這可能也與吃哪種藥有較高的保護力有關,目前最有證據的是鋰鹽由於有神經保護作用,對於躁鬱症患者可減少失智的發生。

A . 會。#社交活動為失智症臨床症狀及病程的保護因子 早已納入各種有代表性的失智症治療共識。可以推測孤獨(缺少社交、缺少家庭支持等)應該會是失智症的危險因子,而確實漸漸越來越多研究也都如此證實。

. 會。#社交活動為失智症臨床症狀及病程的保護因子 早已納入各種有代表性的失智症治療共識。可以推測孤獨(缺少社交、缺少家庭支持等)應該會是失智症的危險因子,而確實漸漸越來越多研究也都如此證實。

A . #非藥物方法永遠是最重要且必要的,但若非藥物方法無法控制時也需要吃藥。#四個主要非藥物方法的方向:1. 照顧者的專業訓練(有照顧者課程可參加,市面上也有相關書籍),2.病人的環境適應(熟悉、少變動、安全的環境最重要),3.病人為中心的照護,4.為病人量身定制的活動計畫。若已嘗試過這些非藥物方法,病人仍有明顯症狀的話,可考慮藥物治療,這部分一定要跟醫師討論喔!

. #非藥物方法永遠是最重要且必要的,但若非藥物方法無法控制時也需要吃藥。#四個主要非藥物方法的方向:1. 照顧者的專業訓練(有照顧者課程可參加,市面上也有相關書籍),2.病人的環境適應(熟悉、少變動、安全的環境最重要),3.病人為中心的照護,4.為病人量身定制的活動計畫。若已嘗試過這些非藥物方法,病人仍有明顯症狀的話,可考慮藥物治療,這部分一定要跟醫師討論喔!

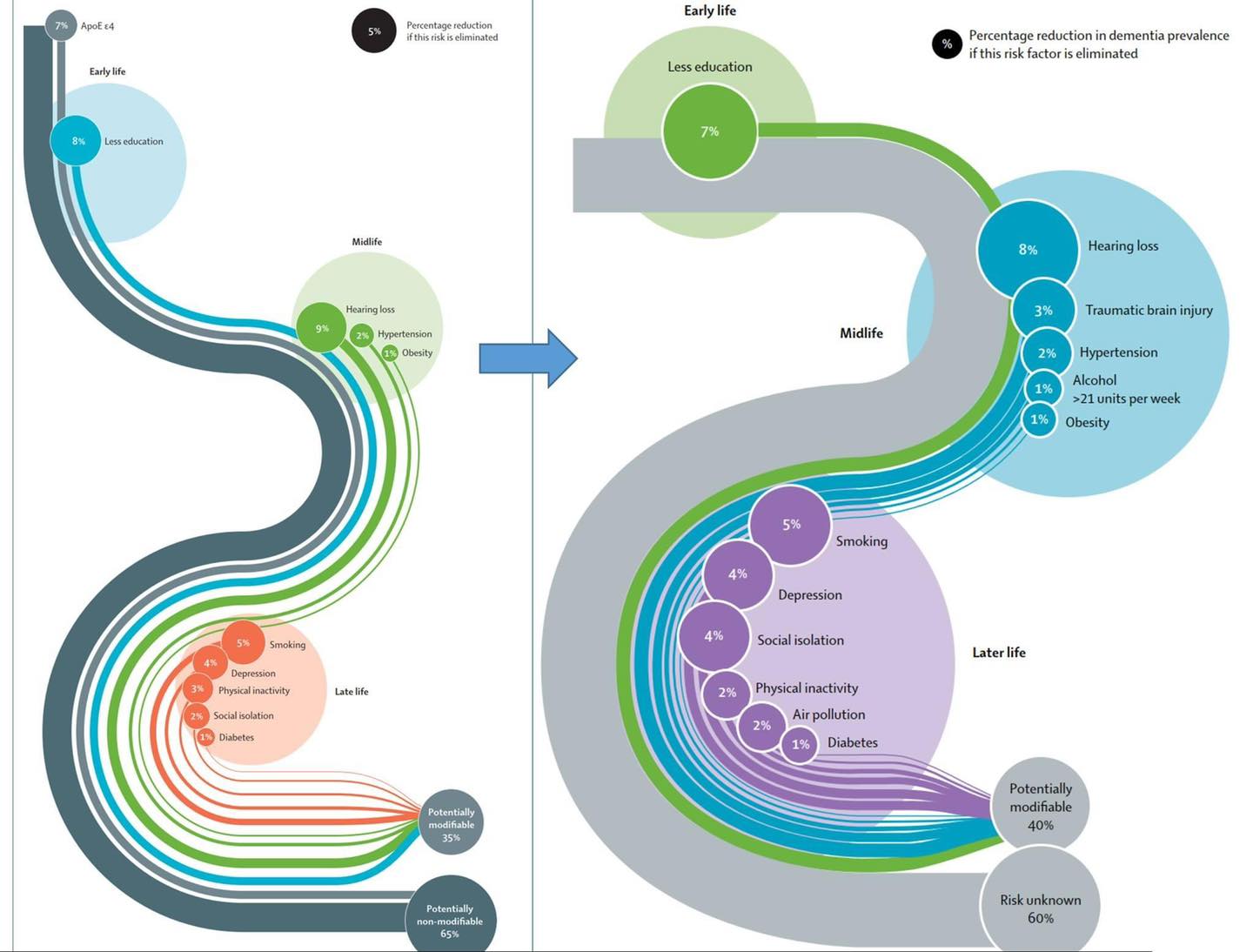

A . 失智症為一個非常多因性的疾患,危險因子相當多,很多已知危險因子(約佔40%),大多則為未知的危險因子(約佔60%),這些已知的危險因子有些可扭轉,有些不可扭轉,我們盡力想要做到的就是扭轉這些可改變的危險因子。

. 失智症為一個非常多因性的疾患,危險因子相當多,很多已知危險因子(約佔40%),大多則為未知的危險因子(約佔60%),這些已知的危險因子有些可扭轉,有些不可扭轉,我們盡力想要做到的就是扭轉這些可改變的危險因子。

不可扭轉的因子主要為基因,#其他可扭轉的危險因子包括:教育、聽力差、頭部外傷、高血壓、肥胖、抽煙、憂鬱症、少活動、社交孤立、糖尿病、空氣污染等,因此我們要做的就是 #減少這些危險因子進而可能來減少失智症的發生,而這些減少危險因子進而減少失智症的推論,近期也一一被各研究給證實。